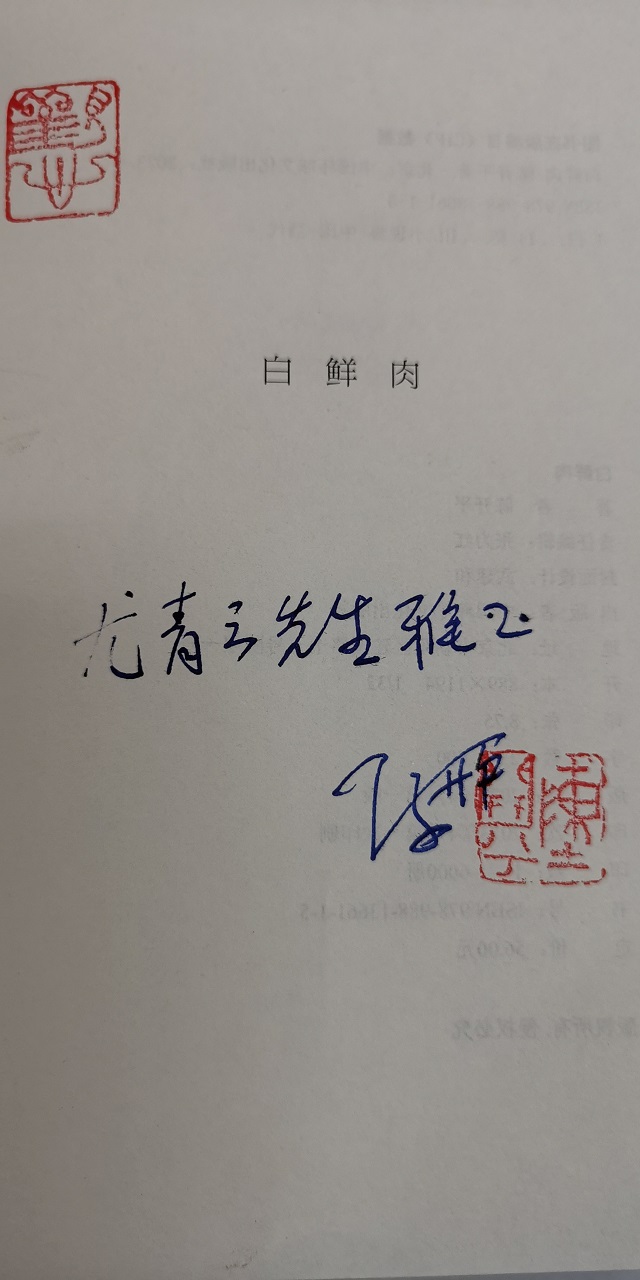

異質(zhì)與原念的無奈及守望——也談陳開平小說《白鮮肉》之三部曲

異質(zhì)與原念的無奈及守望

——也談陳開平小說《白鮮肉》之三部曲

文¨尤青云

其實(shí),人們在談?wù)撽愰_平的小說《白鮮肉》時(shí)大多關(guān)注的是主人公的命運(yùn)和情節(jié)的特殊性,遠(yuǎn)一點(diǎn)關(guān)注的是其筆墨語言和內(nèi)在的格局圖形(文章也有無意識(shí)的意向圖形),忽略了其文章的精神訴求。

多年前,我最早閱讀陳開平先生的文章是從其散文開始的,在陳氏散文里“描寫性語言”往往包含許多“意義不確定性”和“意義空白”,因此構(gòu)成了作品的“召喚結(jié)構(gòu)”,召喚讀者以“期待的視界”發(fā)揮想象力去進(jìn)行再創(chuàng)造,不同的讀者有不同的互動(dòng)能量。事實(shí)上,這一行舉在藝術(shù)家與讀者、觀者、感者的召喚之間是很有穿透力且難能可貴的,這需要有獨(dú)特的語境風(fēng)格、濃厚的生活體驗(yàn)、哲理思想及扇面性的深邃思維方可完成的行為動(dòng)態(tài),遞進(jìn)了藝術(shù)發(fā)展的思潮與思索空間感,似乎與嚴(yán)謹(jǐn)、格式、講求的程式化所不敢茍同,人民文學(xué)出版社在一九九四年出版的《里爾克詩選》(綠原譯)里,一向以深邃莫測、聚訟紛紜而又馳名遐邇的國際詩人賴納·瑪利亞.里爾克(Reiner Maria Rilke)竟有很多這方面的語境;加夫列爾·加西亞·馬爾克斯(Gabriel José de la Concordia García Márquez)的《百年孤獨(dú)》也同樣有著“意義空白”與“召喚結(jié)構(gòu)”,這也許是后現(xiàn)代主義文學(xué)藝術(shù)的招牌愿景。就語言風(fēng)格來說,陳開平的小說依然含有他的散文式的“召喚結(jié)構(gòu)”,對文字駕馭似乎有其“天然的換新”意思,即能從生活中走進(jìn)去又能走出來,從容自如地“出入”。之前著名作家、評論家楊府先生在以《獨(dú)特的文學(xué)理想:探究人性與自然的關(guān)系——淺說陳開平中篇小說集<白鮮肉>的文學(xué)探索》為題時(shí)這樣認(rèn)為:

“他用那頗具詩化和象征意義化的創(chuàng)作手法和技巧,來處理社會(huì)現(xiàn)實(shí)問題并探討生命的意義,這種探索很有意義。在作者筆下,每一個(gè)場景都是如此真實(shí)和動(dòng)人心魄。在這些場景里,我們可以看到明顯的“后現(xiàn)代主義”意味:對語言形式進(jìn)行顛覆、對傳統(tǒng)價(jià)值觀念進(jìn)行重新審視。可以說,“后現(xiàn)代主義”的風(fēng)格也成為了陳開平小說創(chuàng)作最重要特征之一......”

評論者和讀者都在從自體身上的感應(yīng)迸發(fā)出來對《白鮮肉》的吉光片羽和不遞。

后現(xiàn)代主義文學(xué)打破了所謂精英文學(xué)與大眾文學(xué)的界限,總有一種傲視和堅(jiān)守人性物體的原念來吸引讀者與之共鳴!最終之源泉來源于他們總有那些無與倫比的堅(jiān)實(shí)生活的底子和原物性的人文情懷,這種元素一旦作家賦予“頂戴花翎”有可能會(huì)淡然失色。正因如此,當(dāng)作者的作品里需要出現(xiàn)人、物命運(yùn)的“異質(zhì)”原物時(shí),后現(xiàn)代主義作者如同沒有成熟的孩子是無尚無奈和苦痛的,無奈和苦痛的來源是因?yàn)樗麄儼阉茉斓娜宋镌盥竦奶睿竦挠钣y發(fā)掘、愈難突破,以至于迸發(fā)出來需要的能量愈大,外表看是“此時(shí)無聲勝有聲”、“情到深處不言情”的真實(shí)體驗(yàn),最后形成了極為強(qiáng)悍的穿透力。作為認(rèn)真的讀者,我深深地感知到作者在迷惑的燈光里站在窗臺(tái)下的影子,面對如此,也許他(她)曾在那里哭泣過,以至于我在與陳君交談的時(shí)候他不加掩面的告訴我,的確如此,就在寫《白鮮肉》三部曲時(shí)的每一部作品里。

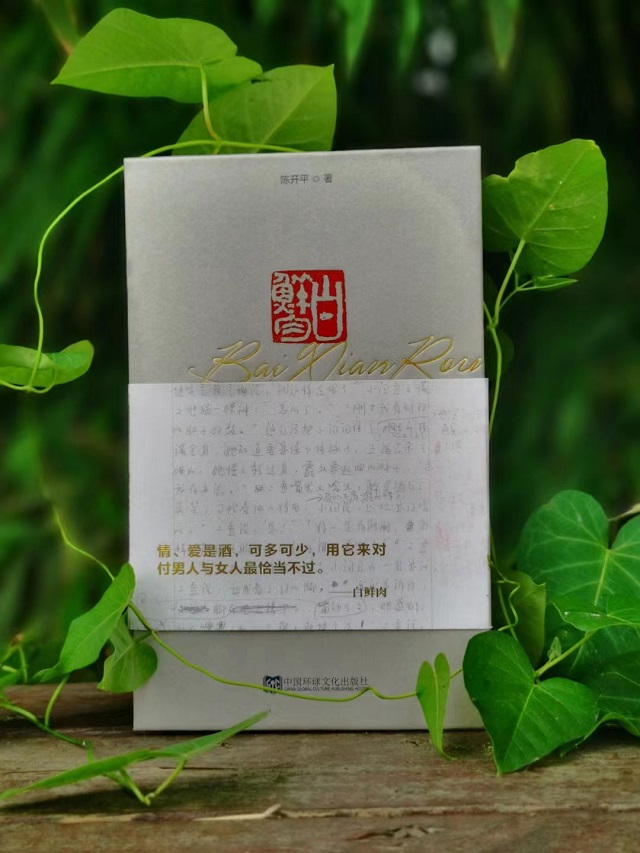

《白鮮肉》三部曲分別為《白打地》、《木履》、《那村葉兒六月黃》三篇,幾乎所有讀者都在問陳開平為什么將這個(gè)作品叫《白鮮肉》?我也有同樣的疑問:“為什么叫《白鮮肉》呢?”陳開平說:“我感到‘白鮮肉’最能體現(xiàn)書中主人公的原始?xì)庀⒑腿诵愿姓伲贈(zèng)]有發(fā)現(xiàn)以此更為貼切的了,縱使《那村葉兒六月黃》的主人翁也是這個(gè)名字;也有些出版社有不同的建議,甚至于為此解除了合作,但我還是堅(jiān)持這個(gè)想法......誠然,讓其叫‘紅鮮肉’、‘花鮮肉’也會(huì)有人發(fā)問的!”

陳開平還是認(rèn)為“《白鮮肉》能體現(xiàn)書中主人公的原始?xì)庀⒑腿诵愿姓伲 ?/p>

《白鮮肉》全篇二十三萬四千五百八十四個(gè)字,被三個(gè)中篇小說組成著,第一篇《白打地》,《白打地》的序言上就其本人說:創(chuàng)作源泉來源于一場在都市夜晚的夢境:少年時(shí)代的白云;記憶里較為“年輕”近六十歲的爹、娘;這個(gè)半耕半讀的家庭在那個(gè)時(shí)代定會(huì)隱藏著較為深厚的故事等等,無疑給就了讀者一個(gè)干凈、甜然、厚重的空間想象,全篇文章分為七章,每一章的標(biāo)題用的是詞牌名,增添了文章的悠遠(yuǎn)氣息和典樸味道,故事情節(jié)大體分為:父親“官二哥”在藍(lán)縣跟人做生意時(shí)銀元的“丟失”;用彈弓射傷自稱是曹操后代呆三的陰部;與母親滿堂春的戀情,滿堂春的小腳與腳下刺繡的玫瑰花及染紅了的腳趾甲;“官二哥”被歹人搶掠后,滿堂春在三省莊救夫;“官二哥”、滿堂春跳到花打地河里自盡等為主線。

《木履》講述的是上世紀(jì)三十年代,地處骨脊山山脈玉山角下的陳樓村的故事。這一年天奇旱,雕刻木履的能手——“鬼手”之子柳懷仁的小老婆紅杏符合求雨的條件,紅杏生來美麗、甜蜜、小巧玲瓏,長著一雙青桃一樣的眼睛。在柳懷仁的勸說下紅杏接受了難以唇恥求雨行舉,求雨儀式極為隆重,柳懷仁把赤身裸體的紅杏背回了家,在回家的路上二人“演繹”出來了紅杏坎坷不幸的一生,小說故事跌宕起伏,構(gòu)思奇巧、新穎別致,富有凄楚之美。

《那村葉兒六月黃》以兩頭忙河為背景,描寫了陳樓村與煙袋頭村之間發(fā)生的人文情懷:煙袋頭村的白家小姐白鮮肉“韻味十足,尤其是那個(gè)乳房,如同他娘的乳房一樣豐韻,仿佛就是從娘身上移植下來的又長到她的身上,里面蘊(yùn)藏著兜不住的風(fēng)情,如同蜜桃一樣傳送著豐富而神秘”(——出自《那村葉兒六月黃》)的故事。白鮮肉嫁給陳家在外邊求學(xué)的公子陳青藍(lán),陳家公子青藍(lán)與小姐陳藍(lán)堡二人長期在外上學(xué)接受了新的思想,年事以高的陳氏父親陳文卿是讀書人,對于名聲和村莊、村族的守望立于紙背,同樣渴望追求遠(yuǎn)方的陳氏主人與其振興家鄉(xiāng)的心靈愿景而需求的人力資源青黃不接!新來的“靈動(dòng)得像兩頭忙河的水一樣讓人迷惑,手指細(xì)長白嫩,讓人看著眼饞。溫情靈動(dòng)的眼神中似乎埋藏著娘的隱忍及爹的浮華和任性的白鮮肉。”(——出自《那村葉兒六月黃》)肩負(fù)重?fù)?dān),變成了“花木蘭”,當(dāng)然,花木蘭(藍(lán))本是豆科木藍(lán)屬的小灌木植物,花序均疏生白色纖小,鮮花會(huì)因之以天然之美被風(fēng)雨戲弄......

三個(gè)小說既相互獨(dú)立又相互關(guān)聯(lián),既有深刻思考又充滿溫情,既呼喚人性又遵從自然。主線都是圍繞上世紀(jì)三四十年代發(fā)生在以作者家族及其名叫“陳樓村”里的事件為背景,以滿堂春、紅杏、白鮮肉三位女性為描述對象。如果把女性比大地的話,陳開平似乎擅于描寫女性的純美及她們的內(nèi)心世界,因許當(dāng)初其家庭受政治的影響,因而他幼、少時(shí)代身心對愛的缺失,因之缺少所以想象。

其實(shí)生活中的每個(gè)人的一生都在尋找,終極尋找的是自己、尋找自己失去的!藝術(shù)同樣如此,作家的尋找最終是心靈當(dāng)中的自己!當(dāng)心靈的本物被生活亦或事俗打敗時(shí)體驗(yàn)的畢竟是悲劇色彩!當(dāng)“東邊圓滾滾的月亮升起來了,像一張皮影照在圓圓的白紙上,白得發(fā)黑,黝黑溫潤得能吸出水來,掛在嫩桃家的干草垛上,用竹竿一戳就能戳下來拿回家去。”時(shí)(——出自《木履》),注定“紅杏像一只傷痕累累久未聞蟬的征雁在“打斗”中敗下陣來,飛跑了。鹽粒一樣的雪打在她的臉上如同成熟于夏季的麥子鋒芒。”(——出自《木履》),她(它)太美了!美會(huì)傷身的!無以奈何又何奈何!?有時(shí)候生活是個(gè)即“閃亮”又“誘人”的惡魔,為什么如此慘烈?

也許作家的題材都是偽命題,也許有他的影子哪怕是期望!

陳開平在一次創(chuàng)作談《<白鮮肉>在我心中》說過:“當(dāng)我完成《白打地》的時(shí)候我還是認(rèn)為似乎該說的話還是沒有說完,有必要再說下去,讓它成為一個(gè)系列出來展示于人們,緊接著就寫了《木履》、《那村葉兒六月黃》。現(xiàn)在想來,世間慢長的歲月自然給了我無盡的思考和想象。”他認(rèn)為他該說的話沒有說完。

有時(shí)候我想:只有經(jīng)受過生活的炙烤感受過疼痛的人才能真正體會(huì)到美與麗的感想與感受,才能產(chǎn)生揭開傷口的勇氣,揭開傷口與回味疼痛以此來以警其身,不會(huì)再發(fā)生了吧!那個(gè)“好”在他(她)心里!在他(她)的自然之間的空間意思和想象力里,縱使“過盡千帆皆不是”。實(shí)則從他之前筆下的《一天》、《那邊》、《磨坊》、《小河》、《遠(yuǎn)山》、《白云一去又幾年》等作品里也可以體會(huì)到陳開平是個(gè)善于通過自然構(gòu)成與人物形象乃至于人物內(nèi)心世界用文字互惠照應(yīng)的作家,只是換了個(gè)湯,藥沒有換而已,難怪評論家“風(fēng)生水起”在看了陳氏作品后如是說:現(xiàn)在看來作家真不是培訓(xùn)產(chǎn)生的,“培訓(xùn)只是可以喚醒人的稟賦和靈性,很多天資縱橫的人,即使沒有受到正規(guī)教育、培訓(xùn),也最終歪歪扭扭地走到路上來,而且一但上路就靈性勃發(fā),陳開平就屬于這種人,對于文字有天生的靈感和駕駛力,會(huì)很精確地用文字表達(dá)極其細(xì)微的感覺甚至是潛意識(shí)。”

《白打地》里對自然與自然形成的個(gè)體之間的描寫上有這樣兩段話:

“失去了往日的風(fēng)流韻事,下年的槐花在催促著它們慢慢得老去。花打地兩岸的豌豆花接踵而來,大自然像一個(gè)不斷變化菜譜的宴席,你方唱罷我登場”;“蛙聲慵倦地叫著,天邊悠蕩著淡綠色的浮云,蒼茫淡遠(yuǎn),細(xì)如游絲,飄飄蕩蕩覓尋處,糾纏如兔絲附于蓬麻”;“滿堂春像一朵嬌嫩被風(fēng)霜打過的鮮花,帶著被明礬與鳳仙花染指過的風(fēng)韻和芬芳,眼睫毛掛著閃爍的淚滴,兩只鼓鼓的乳房如同掙扎著的白色兔子”。

顯而易見,人的形象思維需要有生活的,生活要與自然接軌,與自然產(chǎn)生呼應(yīng),無法弄虛作假!我之所以在此反反復(fù)復(fù)地談到自然與人的關(guān)系,因?yàn)樽匀皇俏镔|(zhì)世界!你我是人!“的的確確文字語言是個(gè)饑餓的饞鬼,它需要的東西太多了,要有厚積薄發(fā)的知識(shí)儲(chǔ)藏”,萬念以蕃息畜藏,需求人與自然的反芻意思;“然后,無論你運(yùn)用怎樣的形式,都要將纏繞一團(tuán)的感覺霧露理清、符碼化,成行為讀者認(rèn)可的有創(chuàng)造性意味的文字,而這一切都需要有元?dú)獬溆 鄙畹拇蚰ァU\然,再優(yōu)秀的作家創(chuàng)作都是有條件的,縱使陳開平說過:“作家你必須會(huì)創(chuàng)作,是生活的造就者,而不是只會(huì)紀(jì)實(shí)身邊的故事!”。身為農(nóng)人的陳開平在一次《白鮮肉》作品研討會(huì)上說:“也許我的一生都是在晚中度過的,父母生我時(shí)已經(jīng)四十大多了這是一晚,三十三歲那年才離開農(nóng)村二晚,少年習(xí)作近六十歲出版一本書三晚,四十余歲來到都市四晚也......”《晚熟的人》似乎成為陳開平的一個(gè)符號(hào),是的!人生總會(huì)給藝術(shù)家無情地開玩笑,先讓他(她)狠狠地跌倒,讓其俯視大地一翻,他們再?zèng)]有時(shí)間計(jì)較一城一池之得失,曾經(jīng)的名利具過往也!

“人的成熟正如橘子一樣,必須有春天花蕾的綻放、夏天火的炙烤,才有秋的紅暈。”——出自《白打地》。

上世紀(jì)六十年代,陳開平出生在一個(gè)半耕半讀的農(nóng)村家庭,有過坎坷的經(jīng)歷和不同尋常的童年、少年、青年乃至于壯年,上世紀(jì)六十年代的農(nóng)村經(jīng)歷了很多次的政治、集體、產(chǎn)業(yè)、人事等當(dāng)中的大變革,家境在政治上的磨難讓陳開平在童年和少年時(shí)代目睹、經(jīng)受了家庭和本人被欺凌的深痛,父親期望其用知識(shí)改變命運(yùn)的渴求,渴望“曙光”(陳開平的乳名后為筆名)再照!家庭希望的寄托使其散發(fā)出無比的想象,可是生活最終把他打落塵埃;兄、姊間的年齡結(jié)構(gòu);婚姻的不幸......很多的時(shí)候成了無物之陣,迷惑、迷茫、期盼、遐想、神韻、空靈在他的腦海里像個(gè)皮影,少年時(shí)代它曾經(jīng)仰臥在小河邊看白云變化很久而不歸;由于學(xué)生在校欺凌他爬到樹杈上躲起來不愿意上學(xué);躲在麥地里不敢回家......“在歷史的裂變中,普通人的命運(yùn)是不由自我掌控的,每個(gè)人只有去守望剩余的自我以及無奈地接受自己那被權(quán)威塑造成的摸樣。‘自由’是被施舍的,反抗只會(huì)造成無情的打壓。”他只有從自然中尋找!那里有他的精神原鄉(xiāng)!即使它不被存在!讀者在他的《空中學(xué)校》里或許找到一點(diǎn)他當(dāng)時(shí)的影子。從歷史上看,每一次大規(guī)模的社會(huì)轉(zhuǎn)型和文化轉(zhuǎn)型后,失落和迷惘中突圍成就了勇者特別是作家的精神癥結(jié)和力的滋生,更是他們超越自我、拯救自我的精神毓麗。即使“世間的萬物總歸為塵土。”——出自《那村葉兒六月黃》

陳開平在創(chuàng)作談《<白鮮肉>在我心中》時(shí)這樣寫到:“我為了一段自然的描寫甚至于夜晚出去觀察月亮很久很久,月亮的光影穿過樹葉的樣子,默默地看朋友似笑非笑時(shí)臉上所蕩漾的表情而還不能讓對方發(fā)現(xiàn)。”“兩只驢遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看到了兩頭忙橋,歡叫了一聲在兩頭忙橋上立住了,八條腿在地上相互倒騰著,太陽如‘胖驢’的肚子一樣鼓鼓地從地上冒。”——出自《那村葉兒六月黃》,這是怎樣的思維和語境!

任何作家都有爭鳴,也要有爭鳴,只有爭鳴才有更好的攝取。《白鮮肉》有其撲街之處,我認(rèn)為陳氏作品過之追求語言的境界與語境的超越性而失去了他原本需要的嚴(yán)密性,我堅(jiān)信作者自己應(yīng)該能發(fā)現(xiàn),這絲毫不會(huì)影響其作品的生命力。因?yàn)榇笞骷冶赜袆?chuàng)而作之的情懷與膽量!

誠然,沒有人天生就是作家。當(dāng)情緒淹沒了城市精神人的疲憊和厭倦時(shí),人們總要回望原鄉(xiāng),再來當(dāng)一次《原鄉(xiāng)人》,故鄉(xiāng)的原野會(huì)接住了他!把“紙上”的人和事成為風(fēng)景,來一番《白鮮肉》樣的精神圖騰。

二0二三年九月二十四日晨修改于北京

作者【陳開平:中國當(dāng)代作家,文藝評論家,北大《華商評論》主筆;詳見:百度百科、中國作家官網(wǎng)、在線百科全書查詢】